中简律师 | 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定(2020修正)》解读之民间借贷与金融借贷

中简律师事务所

2020年8月20日,最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定(2020修正)》(简称“民间借贷新规”)。新规发布后,包括法院、律师事务所、新闻媒体等在内的各方均在第一时间对新规进行了争相解读。然而,大部分对于民间借贷新规的解读或者报道都集中在了民间借贷新规对于借贷利息率的参照调整上限的规范上,也就是24%、36%以及4倍LPR的变化里。但我们往往在讨论这些问题的时候,容易忽略一点,那就是,到底《民间借贷新规》规范调整的是什么样的借贷行为?

此时,认真理解“民间借贷与金融借贷”就变得非常重要了。

一、民间借贷的含义和特征

《民间借贷新规》第一条:本规定所称的民间借贷,是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。

《民间借贷新规》对于民间借贷含义的解释与2015年民间借贷规则的表述没有明显变化。需要说明的是,其实“民间借贷”一词本身不是一个真正意义上的法律概念。目前翻遍国内外主流法律课本,均没有对于“民间借贷”一词提出明确的定义。在如何定义“民间借贷”,内涵外延如何确定上,在国内外均有不同解释。但是,总的来说“民间借贷”一词的提出是有相同的背景原因。那就是民间借贷的资金融通活动是在大量的个体在没法从正规金融机构获取金融服务的情况下,产生的私人资本进入市场补充正规金融机构的服务缺失而产生的。所以,民间借贷具有一个“非官方行”“非正规性”的特点。

二、如何区分民间借贷和金融借贷

实际上,区分民间借贷和金融借贷的关键在于借贷主体的不同。金融借贷的出借主体应当如何确定呢?我们来看民间借贷新规第一条第二段的规定:

经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构,因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷,不适用本规定。

从标注重点的部分我们就能看到,金融借贷的主体需要同时满足两个要件:1、经金融监管部门批准设立的金融机构;2、从事贷款业务。要确认出借主体,我们需要从各类主体中慢慢通过要件来逐步缩小出具体范围。

(一)要件一:经金融监管部门批准设立的金融机构

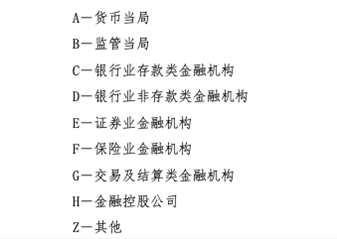

我们首先确认一下,什么是“金融机构”。为此,中简律师找到了2009年11月30日中国人民银行关于印的《金融机构编码规范》。规范中明确了,金融机构分为以下几类:

附图:《金融机构编码规范》中金融机构分类码截图

根据《金融机构编码规范》,我们国家的金融机构分上图的9个类别。金融借贷出借主体需要同时满足三要件,“金融机构”的范围即要件一确定后,我们还需进一步再通过其他两个要件再次缩小金融借贷出借主体的范围。

(二)要件二:从事贷款业务的金融机构。

一般认为,经批准可以从事“贷款业务”的金融机构应当为:银行、信托公司、集团企业的财务公司、汽车金融和消费金融公司。这些主体大多在企业营业执照上有明确的“贷款业务”这个经营范围。

金融机构里不是所有主体都具有经批准的“贷款业务”,所以,“入圈”的范围便被进一步缩小了。

(三)金融机构从事的其他业务是否要按照民间借贷新规进行规范?

在上面的两个要件业务限制的约束下,我们再进一步讨论一下两个金融机构从事的特殊业务,他们虽属于金融机构从事的业务,但因为不完全属于“贷款业务”类型,所以需要我们从业人员特别予以注意。

1、银行委托贷款业务

银行委托贷款指由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金,由贷款人(即受托人)根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。贷款人(受托人)只收取手续费,不承担贷款风险。同时,中国人民银行相关规定亦明确,委托贷款属于商业银行中间业务,不构成商业银行表内资产、表内负债,仅形成银行非利息收入。由此可见,银行委贷并不符合金融借款的三要件,但也不属于民间借贷的基本定义。但根据最高人民法院公报案例指引,需从本质上判断借贷具体性质。最高法院,就此给出了明确的定论,从交易的实质上看银行委贷应参照民间借贷利率相关规则进行规范。

参考:最高院(2018)最高法民再54号案件中关于“银行委贷是否能够参考民间借贷规则规范的论述内容:

根据中国人民银行令1996年第2号《贷款通则》第七条的规定,委托贷款系指由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金,由贷款人(即受托人)根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。贷款人(受托人)只收取手续费,不承担贷款风险。同时,中国人民银行相关规定亦明确,委托贷款属于商业银行中间业务,不构成商业银行表内资产、表内负债,仅形成银行非利息收入。由此可见,委托贷款已经纳入国家金融监管范围,在该法律关系中贷款人是经国家金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构,其应履行代为发放、监督使用并协助收回贷款等职责,此与金融借款合同具有类似之处。但另一方面,委托贷款与民间借贷亦有相通之处。首先,金融机构虽系贷款人但实际是以受托人身份与借款人发生借款关系,而非自主决定贷款事宜,有关贷款对象、用途、金额、期限、利率等借款合同主要权利义务的确定仍体现了委托人的意志。其次,从权利义务的实际承担来看,亦是委托人而非贷款人享有贷款利息收益等合同主要权利,并实际承担借款人不还款及逾期还款的风险。再次,与金融机构自营贷款中的资金系通过法定方式渠道筹集不同,委托贷款直接来源于委托人的自有资金,此与出借人以自有资金进行民间借贷别无二致。由此可见,委托贷款在不同的方面分别体现出金融借款与民间借贷的特点,在现行法律及司法解释对委托贷款未作明确规定的情况下,可通过分析相关问题是更具有金融借款还是民间借贷的特点,进而确定可参照的规则。现行法律及司法解释未对委托贷款的利率上限作出限制,鉴于委托贷款系由委托人而非作为贷款人的金融机构确定借款利率等合同主要条款并实际收取利息,同时考虑到委托贷款与民间借贷在资金来源相同的基础上亦可推定其资金成本大致等同,人民法院确定委托贷款合同的利率上限时当参照民间借贷的相关规则。

2、股票质押式回购业务

股票质押式回购业务是指符合条件的资金融入方(简称“融入方”)以所持有的股票或其他证券质押,向符合条件的资金融出方(简称“融出方”)融入资金,并约定在未来返还资金、解除质押的交易。融入方是指具有股票质押融资需求且符合证券公司所制定资质审查标准的客户。融出方包括证券公司、证券公司管理的集合资产管理计划或定向资产管理客户、证券公司资产管理子公司管理的集合资产管理计划或定向资产管理客户。

虽然证券质押式回购业务本身并不属于金融借款,在案由分类中也不在同一个类别下,但因为其本质的性质,与金融借款类,也经常会造成一定程度的混淆。其实,证券质押式回购业务与银行委贷业务相同,不属于民间借贷,也不属于金融借款,因其不同的方面分别体现出金融借款与民间借贷的特点,所以也需要参照民间借贷新规中关于最高利率的限制进行规范。

三、几个特殊的“金融机构”业务

在《全国民商事审判工作会议纪要理解与适用》中,对于“金融机构”的范围进行了一次明确梳理。指出:实践中,金融机构包括“一行两会”等金融监管部门批准设立的银行、非银行金融机构及各自的分支机构,以及经有关部门批准设立的从事金融活动的典当行、小额贷款公司等法人及分支机构。原则上说,凡持牌经营的金融机构签订的借款合同,都属于金融借款合同的范畴。然而,通过梳理我们发现,关于到底什么样的机构属于金融机构?小额贷款公司,典当行是否属于金融机构?这个与《金融机构编码规范》规范范围不同的争议并没有确定的结论。我们仅诉讼发生后,具体操作层面上将先行的结论介绍给大家。

1、小贷公司的贷款业务

从机构性质上,小额贷款公司属于金融机构这一观点逐步被法院的裁判所认可。但是在发生借款合同纠纷时,法院依旧将小额贷款公司发生的纠纷定型为“民间借贷纠纷”。通俗的讲,就是小贷公司有了金融机构的“身份证”,但是做的业务还是被认定为“民间借贷”。

2、典当业务

另外,还有个比较有代表意义的主体,就是典当行的典当纠纷。根据商务部、公安部发布的《典当管理办法》第三十七条:典当当金利率按照中国人民银行机构6个月期法定贷款利率及典当期限折算后执行。根据该管理办法第三十八条第规定,动产质押的典当月综合费率不得超过当金的4.2%,不动产抵押典当的月综合管理费不得超过当金2.7%,财产权利典当的月综合费率不得超过当金的2.4%。通过计算我们发现,当金利率加综合费率总和是可以超过24%的,也就是说典当行为不是民间借贷行为,不适用民间借贷新规的司法解释。通俗的讲,正规标准的典当业务,有金融机构的“身份证”,也有具体业务办理的规则。

今天我们讨论的民间借贷与金融借贷话题,讨论了因此引出的《民间借贷新规》的适用范围,希望能对各位读者有所帮助。